THINGS I LOVE vol.20

2026.01.08feature

マーク・ジェイコブスのルイ・ヴィトンについて話したい。マークがルイ・ヴィトンのクリエイティブ・ディレクターに就任したのは1997年のことだった。1994年にトム・フォードがグッチのクリエイティブ・ディレクターに就任して以降、グッチは怒濤の快進撃を続けていた。それをルイ・ヴィトンは虎視眈々と見ていたであろうし、それに倣えとばかりにマーク・ジェイコブスに白羽の矢を立てたのだと思う。それにしても、グッチとルイ・ヴィトンというヨーロッパを代表するラグジュアリーブランドが、トム・フォードとマーク・ジェイコブスというふたりのアメリカ人によって見事にリブランドを遂げたことは皮肉なことではあるが、面白い。

僕は2000年頃、マーク・ジェイコブスに初めてインタビューをした。雑誌『BRUTUS』でのことだ。当時、マークの反応はと言えば、かなり冷めた印象だった。「どうせ服の売り上げなんて、ルイ・ヴィトン全体の5%にも満たないしね」という感じ。これはトム・フォードの徹底的に前向きなアティチュードとは真逆だな、と僕は思った。その時のインタビューに使った部屋についても「ほら、この部屋だってさ、僕の部屋じゃないんだ。ただ空いてる部屋を取材に使ってるだけなんだよ」みたいなちょっと投げやりな感じだった。

その後は村上隆とのコラボレーションなど、独自の路線を作っていくわけだが、彼のメンズラインはあまり強い提案はなく、あくまでも“リラックス&ストリート”を体現するようなコレクションだったと思う。インタビューの時のイメージもあってか、僕にとってマークのクリエーションには、常にオフビートなイメージがつきまとっていた。テキサスから出てきて「NYで一旗揚げてやるぜ」という意欲に満ち満ちたトム・フォードとの対比が面白かった。そういえば、マークはアジアや日本のカルチャーに興味があった。音楽の分野に関してもそうで、あるときのショー会場には少年ナイフの『BAGGS』が流れていた。「♪猫も杓子も」「♪みんな持ってる」「♪街を歩けばルイ・ヴィトン」・・・。これをルイ・ヴィトンのショー会場でかけるなんて。日本語の歌詞がわかる日本人たちは笑いをこらえるのが大変だった。

マーク・ジェイコブスが手がけたルイ・ヴィトンのメンズは、僕はニットやコートが気に入ってよく着ていた。中でもゴム引きのコートの独特な質感が気に入って、2着購入した。ゴム引きコートが発売されたのは、僕の息子が1歳の頃だった。当時、2月のコレクション時期に家族でヨーロッパに滞在していたのだが、コレクションの間に1週間ほど間が空く時期があり、日本に帰ってまた来るのも面倒なので、僕たちは北欧でその1週間を過ごすことにした。パリからストックホルムへ移動。もうすぐアーランダ空港に到着するというときに、1歳の息子は気圧の変化で泣き出した。僕はルイ・ヴィトンのゴム引きコートを着たまま息子を抱き上げて、機内を歩き回った。と、そのとき、息子は「げ〜・・・」と吐いた。僕の買ったばかりのコートの上に。今考えればわかる。大人でも苦手だという人が多い、あのゴム引きコートの匂い。あのコートを着た父親に抱かれていては、吐きたい気持ちにもなるだろう。僕は手早く息子の吐瀉物をぬぐい、席に戻って着陸態勢に移った。

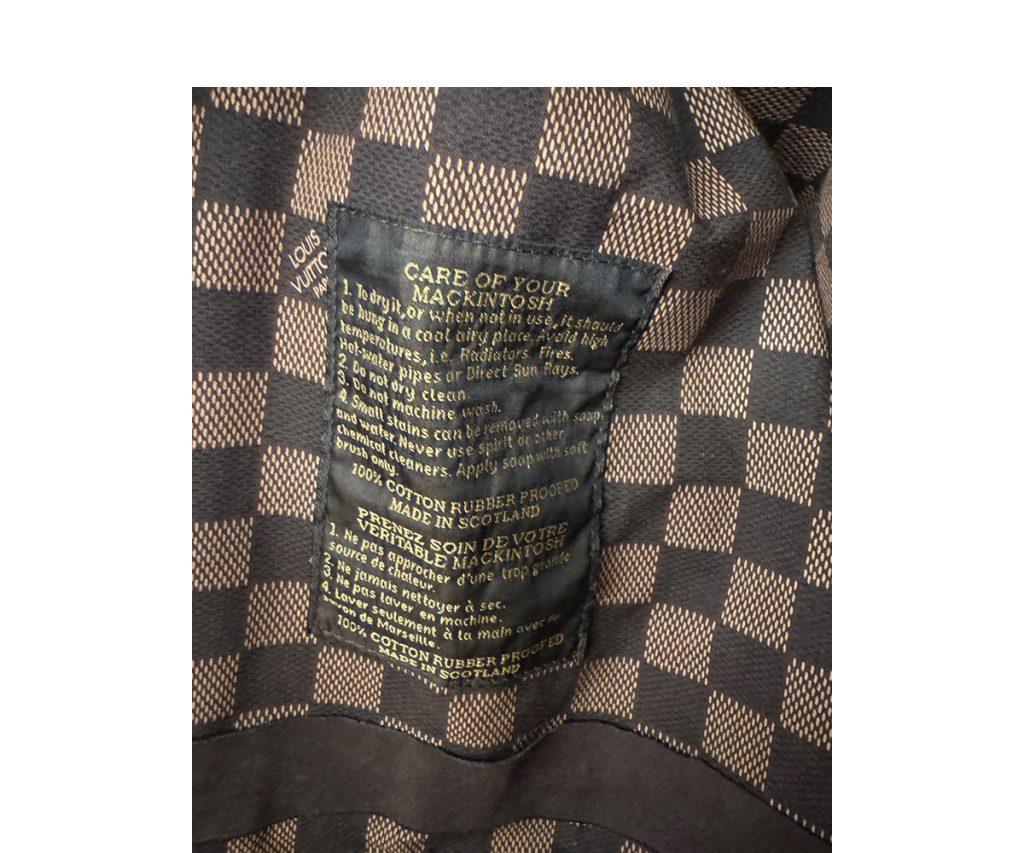

ストックホルムのホテルでコートのクリーニングを頼んだが、「ゴム引き素材は無理。日本に帰ってから出した方がいい」という返事。ビニール袋に入れて持ち帰り、東京のクリーニング屋に駆け込んだが、やはり「ゴム引きは無理」と断られた。僕はこの時初めて、ゴム引きのアイテムはクリーニング不可なのだと知った。技術が発達して、今なら可能になっているのだろうか。ちなみにこのときのコートは、表側が美しくシックなブラウン。そして裏地はダミエ柄だった。今は手元にない。息子が吐いたまま、クリーニングもできなかったので、多分捨ててしまったのだと思う。

今回登場させたのは、同じ時期に購入したゴム引きのパーカタイプ。久しぶりに倉庫から引っ張り出してきたが、あまりのパリッパリぶりに驚いた。なんか干しイカ(スルメ?)みたいだな、と思いながら着てみたら、なんか内側に貼ってあったパーツが取れた。ゴム引きって保管も難しいのだ。

■祐真朋樹(@stsukezane)

1965年京都市生まれ。マガジンハウス『POPEYE』編集部でエディターとしてのキャリアをスタート。現在は雑誌のファッションページの企画・スタイリングの他、アーティストやミュージシャンの広告衣装のスタイリングを手がけている。コロナ以前は、35年以上、パリとミラノのメンズコレクションを取材していた。