THINGS I LOVE vol.9

2025.07.31feature

1989年頃から、僕のクローゼットはほぼ100%、イタリアのブランドで埋め尽くされていた。着心地のいい素材、そしてその素材が生み出す美しいシルエット。ロメオ・ジリに始まり、ドルチェ&ガッバーナ、グッチ、プラダ・・・。とにかくイタリアンテイストにドはまりしていた。

が、毎シーズン、ミラノとパリのコレクションに通うようになり、会場でジャーナリストやバイヤー、そして頻繁に撮影で一緒になる外国人スタッフやモデルと会っていると、格好いいなと思う男は圧倒的にイギリス人が多いことに気がついた。彼らはブランドの服なんかは着ていない。古着やジャージを自由に組み合わせて、ファッションショーの会場や撮影現場をウロウロしていた。

我々がそれをすると単に「礼儀知らずのだらしない雰囲気」になるのに、彼らがやるとそれが個性として認められる。彼らと僕の差は何なのだろうという疑問が湧き起こり、1995年頃から頻繁にロンドンに通い出した。オズワルド・ボーテングのコレクションがパリで発表された、ちょうどその頃である。以前からビスポークでスーツを作りたいと思っていたこともあり、サヴィルロウの店などものぞき始めた。

そして、サヴィルロウのテーラーやロンドンのミュージシャン、デザイナーなどに仕事で取材をしているうちに心底理解したのは、「メンズ服のホームはイギリスにある」ということ。そしてそれこそが「ジャージを着てもかっこいい」所以なのだと気づいた。つまり、イギリスこそがメンズウエア発祥の地であり、イギリス人の緩い着崩しや遊びは、長い歴史から生み出された「ドレスダウン」。よそ者である僕は、どう頑張っても彼らの域にはたどり着けないような気がしてきた。

ならば、僕もアウェイな洋服に夢中になっていないで、ホームの服を探せばいいではないかと考えた。僕は京都出身である。それを活かして、和服を着て世界中を旅すればいいではないか!と一瞬思った。・・・のだが、それをするには和服や草履は不機能過ぎた。

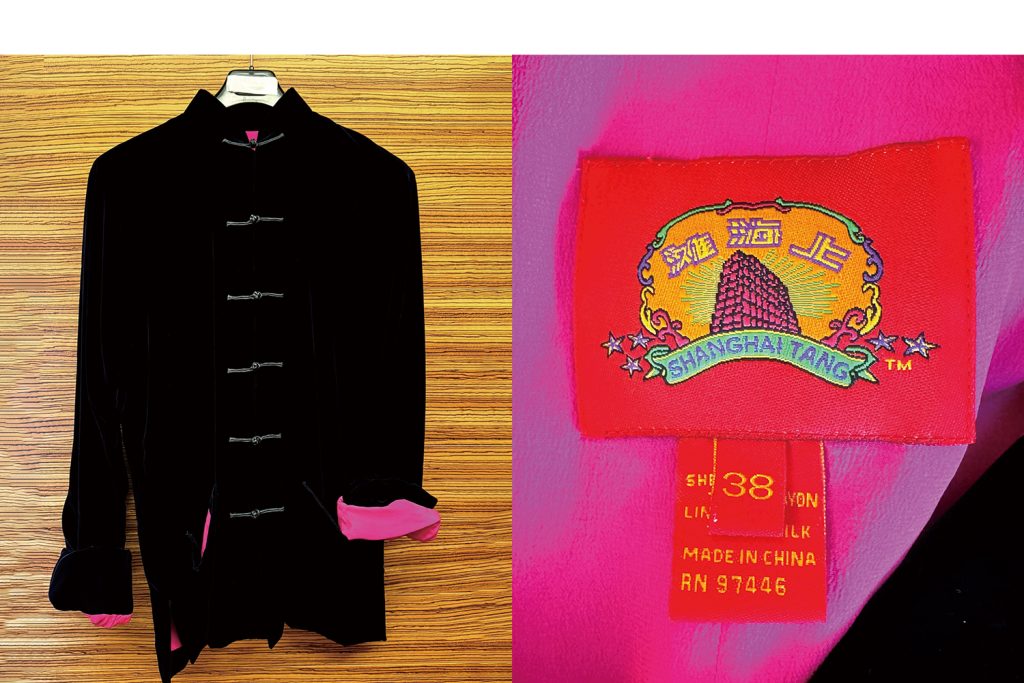

そんな折、香港で見つけたのが上海灘(Shanghai Tang)のチャイナジャケットだった。ひと目見てこれは東洋人のユニフォームになると感じ、即衝動買い。そのうちレディメイドでは飽き足らなくなり、オーダーメイドでも1着作った。ここで紹介するレディメイドのチャイナジャケットは2着目に買ったもの。1着目は残念ながらトランクルーム内では発見できなかった。

チャイナジャケットのように、元々西洋ルーツではない東洋の服には、なんとなく着る者を勇気づけてくれる力があるような気がする。最近、スタイリストの後輩が、自身が作っているブランドのチャイナジャケットを送ってくれた。最近はまたチャイナジャケットブームのようだ。日本古来のもので考えると、法被なんかもやりようによってはこれからワールドワイドになりそうな気がする。そんなチャレンジも時折見かけはするが、チャイナジャケットのようにファッションピースとしての存在にはまだなり得ていない。

昨今のメジャーリーグでの日本人選手の活躍ぶりは、僕が子供の頃には考えられなかったことだが、日本古来の服が同様に海外で日の目を見るようなことは起こりえないのだろうか? これまでに、京都を案内した外国人に着物を着せたことは何回もあるが、誰が着ても当たり前だがアウェイ感しか漂わず、妙に納得したことがある。つまり、僕の格好も欧米人から見れば、少なからずそれと同じように不自然に見えるのであろう。

チャイナジャケットはもちろん日本伝統のものではないが、ヨーロッパやアメリカで着ると、アジア人のアイデンティティを示しているような気になれた。そして、なんだか少し誇らしい気持ちになった。そんなチャイナジャケットに合わせるパンツは “軽快なもの” がいいと思い、当時、サンフランシスコのメイシーズで買ったナイキのクロストレーニング用パンツを合わせていた。これがユニークなバランスで、着心地が良くカジュアルでありながら、チャイナジャケットのおかげで正装感も出た。

ニューヨークやロンドンでもドレスコードに引っかからず、大変重宝した。ただし、「チャイニーズか?」と尋ねられることが多く、そう訊かれると僕はなぜか必要以上に大きな声で「ノー! ジャパニーズ!」と返答していた。香港のブランドだった上海灘は、今ではリシュモングループ傘下となっている。

1930年代の上海租界を彷彿とさせる香港のショップは、モダンなインテリアと相まって、清朝の絢爛豪華な香りに満ちた素敵な空間だった。僕はそこの雰囲気にもはまり、年に一度は必ず通っていた。上海蟹の季節に、上海蟹好きな彼女と共に。

あるとき、親日家で同世代のイタリアンヴォーグの編集者に、「トモキ、僕たちは日本人にアイデアを期待しているんだよ」と言われたことがある。イギリスやイタリアのように、洋服の伝統に縛られているだけでは新しいものは生まれない。アウェイだからこそ、伝統を無視した新しいアイデアが出るのだというようなことを言いたかったのだと解釈して、なるほどと思った。つまり、洋服カルチャーにおいては、30年前も、今も、そしてこれから先も、日本はアウェイであり続けるのである。当然日々進化しているし、SNSの力もあって、今では東京発のトレンドもひとつの大きな流れになっている。しかし、日本がアウェイであることに変わりはない。僕はそんなアウェイにいるわけだけれど、ウェスタンにはできない洋服スタイルを作り上げてみたいという夢がある。そのためにはまずは日本の美意識研究が必要であり、その上でスタイリングを磨き、積み上げていくしかない。ローマは一日にしてならず、である。・・・これ、ウエスタンの格言ですけどね。

■祐真朋樹(@stsukezane)

1965年京都市生まれ。マガジンハウス『POPEYE』編集部でエディターとしてのキャリアをスタート。現在は雑誌のファッションページの企画・スタイリングの他、アーティストやミュージシャンの広告衣装のスタイリングを手がけている。コロナ以前は、35年以上、パリとミラノのメンズコレクションを取材していた。